Projekte

Foto: Messe-Friedrichshafen

Foto: Messe-Friedrichshafen

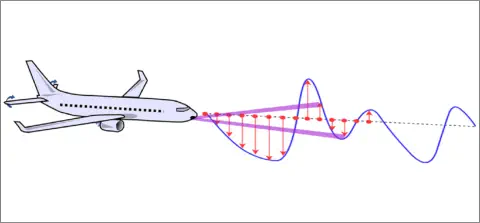

Die vorausschauende Böenlastabminderung als Lösung

Im Projekt oLAF hat das DLR intelligente Lastkontrollsysteme für Flugzeuge untersucht.

Sie sollen Flugzeuge effizienter und komfortabler machen, indem sie die für das men-

schliche Auge unsichtbare Windböen frühzeitig erkennen und Steuerflächen automa-

tisch anpassen. So lassen sich Treibstoffverbrauch und Belastung der Tragflächen deut-

lich senken. Im nächsten Schritt soll die Technologie in Forschungsflügen erprobt

werden.

Schwerpunkt: Luftfahrt, Klimaverträgliches Fliegen

Das Fliegen soll komfortabler und effizienter werden. Dabei können unter anderem in-

telligente Lastkontrollsysteme helfen, die vorausschauend auf Windböen und Manöver

reagieren, indem sie Steuerflächen und Klappen blitzschnell anpassen. Die Wissen--

schaftlerinnen und Wissenschaftler des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt

(DLR) kamen im Projekt oLAF (Optimal Lastadaptives Flugzeug) zu dem Ergebnis, dass

ein Einsatz dieser innovativen Technologie die Belastung der Tragflächen reduziert und

den Passagierkomfort erhöht. Der Treibstoffverbrauch sinkt um bis zu 7,2 Prozent und

die CO2-Emissionen verringern sich deutlich.

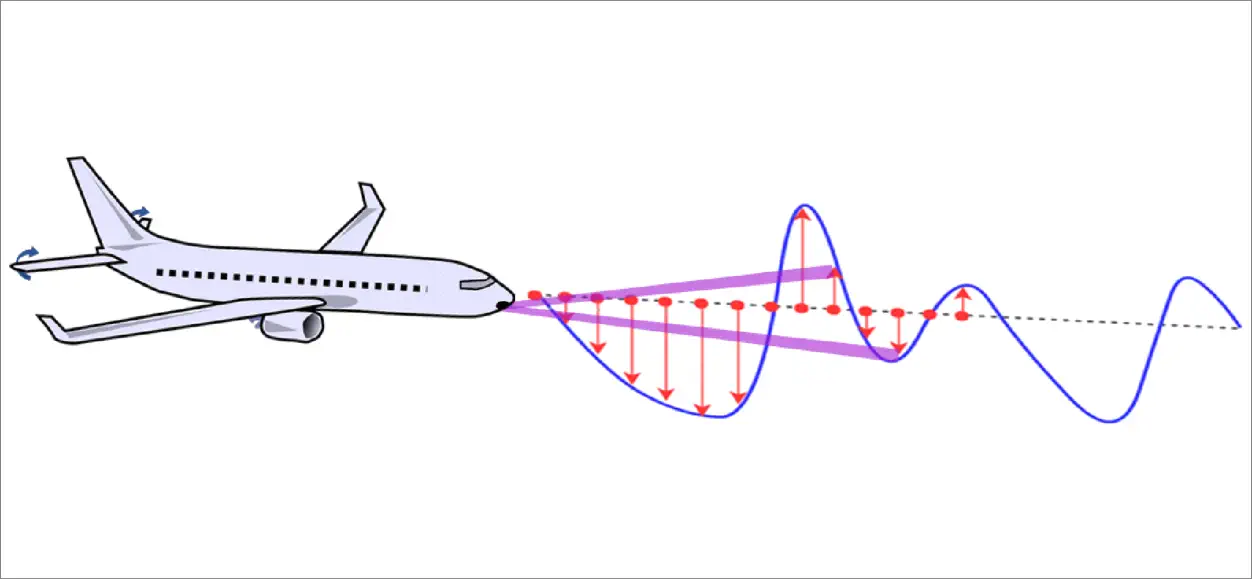

„Durch das geschickte Zusammenspiel hochentwickelter Steuerflächen und moderner

Sensoren, können wir Turbulenzen besser abfedern, die Belastung auf die Flugzeug-

struktur minimieren und so effizientere Flugzeuge entwickeln“, erklärt Dr. Lars Reimer,

Projektleiter des DLR-Instituts für Aerodynamik und Strömungstechnik. Das geschieht

unter anderem mit Lasersystemen und sogenannten LiDAR-Sensoren, die Windfelder

per Laser vermessen und herannahende Böen frühzeitig erkennen können. Durch diese

Sensoren kann das Flugzeug noch präziser und vorausschauender auf äußere Einflüs-

se reagieren und Steuerflächen wie Ruder oder Klappen automatisch anpassen. „Der

Einsatz hochmoderner Lastkontrollsysteme reduziert nicht nur die Materialbelastung

und die Lebensdauer, sondern verbessert gleichzeitig die Aerodynamik und den Wir-

kungsgrad moderner Verkehrsflugzeuge“, so Reimer weiter.

Simulationen und Tests bestätigen großes Potenzial

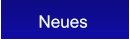

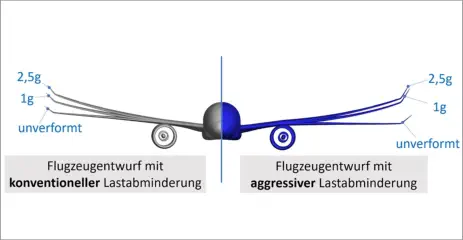

Im Projekt oLAF haben die DLR-Forscherinnen und -Forscher untersucht, wie sich der

umfassende Einsatz von Lastkontrolltechnologien auf den Entwurf eines neuen Lang-

streckenflugzeugs auswirkt. Um das mögliche Potenzial der Technologie genau ab-

schätzen zu können, haben sie mittels multidisziplinärer numerischer Simulation zwei

Flugzeugentwürfe mit identischen Anforderungen am Computer entwickelt und anschlie-

ßend miteinander verglichen: eins mit herkömmlicher Technik und eines, das kon-

sequent, von Entwurfsbeginn an, auf hochmoderne, sogenannte aggressive Lastredu-

zierung ausgelegt ist. Der entscheidende Unterschied: Die neue Technologie ermög-

licht Tragflächen mit größerer Spannweite und höherer aerodynamischer Effizienz – ein

Paradigmenwechsel, der Treibstoffverbrauch und Emissionen erheblich senkt.

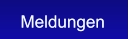

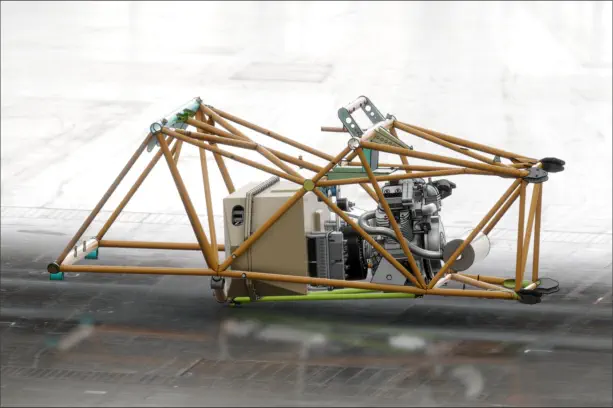

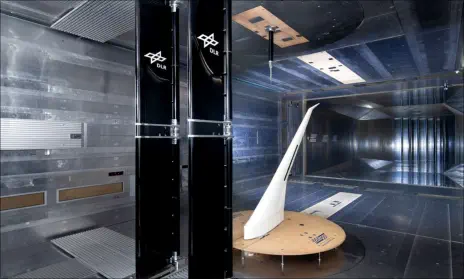

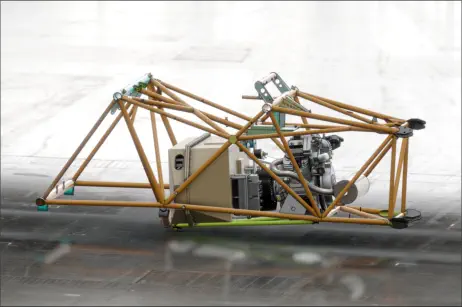

Um diese Ergebnisse abzusichern, haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler

des DLR-Instituts für Aeroelastik Versuche im Niedergeschwindigkeitswindkanal Braun-

schweig (DNW-NWB) durchgeführt. Dafür haben sie das Windkanalmodell eines elas-

tischen Flügels mit beweglichen Hinterkantenklappen und Spoilern versehen und mit-

hilfe eines eigens entwickelten mobilen Böengenerators künstliche Böen erzeugt. Die

Schwingungen am Flügel wurden mit und ohne eingeschaltete Lastregelung verglichen.

Das Resultat: Mit aktivierter Lastregelung konnten die Schwingungen effektiv reduziert

und die Belastung am Flügelansatz um bis zu 80 Prozent verringert werden.

Effizientere Tragflächen durch moderne Lastkontrolle

Die Erkenntnisse aus den Simulationen und den Versuchen zeigen: Wenn eine umfas-

sende Lastkontrolle bereits im Flugzeugentwurf berücksichtig wird, ermöglicht sie leich-

tere, höher gestreckte Tragflächen, die aerodynamisch besser sind und Treibstoff spa-

ren. Das Flugzeug mit der neuen Technologie verbraucht den Abschätzungen zufolge

bis zu 7,2 Prozent weniger Treibstoff und kann trotz möglicher zusätzlicher Wartungs-

kosten die Wirtschaftlichkeit um bis zu 6,7 Prozent steigern. „Die Ergebnisse haben uns

überrascht“, sagt Lars Reimer. „Während wir die Lastkontrolle anfangs vor allem als

Methode zur Gewichtsreduktion gesehen haben, stellt sie sich jetzt vielmehr als

Schlüsselelement für den Entwurf der Tragflügel von Morgen dar - mit deutlich

02.03.2025

Das experimentell in der Messstrecke des Niedergeschwindigkeitswindkanals unter-

suchte Flügelmodell und der stromauf angeordnete Böengenerator ermöglichen eine

detallierte Analyse der Strömungsverhältnisse

verbesserter Aerodynamik und höherer Effizienz.“

Nächste Schritte: Technologie in die Luft bringen

Das DLR plant nun, die Technologie weiterzuentwickeln und ausgewählte erste Prototypen in Forschungs-

flugzeugen zu testen. Parallel dazu setzen die Forschenden die Arbeiten aus oLAF fort. Sie wollen den di-

gitalen Entwurfsprozess, der alle relevanten Disziplinen – von der Aerodynamik über die Struktur bis hin zur

Lastkontrolle – integriert, weiterentwickeln. Ziel ist es, Flugzeugherstellern eine Vorgehensweise aufzu-

zeigen und hochpräzise Werkzeuge an die Hand zu geben, mit denen sie bereits in der frühen Entwurfs-

phase Lastminderungstechnologien in ihre Designs einplanen können.

Verformungsverhalten der Flugzeugentwürfe mit konventioneller (links) und aggressiver

Lastabminderung (rechts) im Reiseflug (1g) und bei einem Abfangmanöver (2.5g). Die

Lasten beim Abfangmanöver sind fast auf das Niveau der Lasten im Reiseflug abge

mindert, wie sich in der Verformung zeigt.

Schnellreagierende Klappensysteme sollen Passiere und das Flugzeug selbst vor störenden Böen schützen. Das DLR hat herausgefunden, wie es umsetzbar ist.

Bild: Chrisalion

Bild: DLR

Bild: DLR

Bild: DLR

Foto: Messe-Friedrichshafen

Foto: Messe-Friedrichshafen

Foils und verteilte Antriebe als Lösung für Seaglider

Es ist wohl eine maritime Tradition, dass Stapelläufe immer montags erfolgen.

Dies lehren uns zumindest die Macher des Viceroy Seaglider, einem Aerofoil-

Gleitboot, halb Schiff - halb Flugzeug. REGENT Craft Inc. ist das Unternehmen,

das nach anfänglichen Modellversuchen aus einem 1:4-Modell nun die erste Ori-

ginal-Version für 12 Passagiere am 3. März zu Wasser brachte. REGENT leitet

sich aus Regional Electric Ground Effect Nautical Transport ab.

Kein anderes Luftfahrt-Projekt wurde so schnell realisiert wie der Seaglider mit verteilten

elektrischen Antrieben. Mit 12 Passagieren bei komfortablen Bestuhlungen soll der Sea-

glider bis zu 300 km/h Reisegeschwindigkeit über die Fluss- und Küstengewässer brin-

gen. In der Cargoversion werden 1.600 kg möglich sein. Die Angaben über die Ge-

räuschentwicklung sind mit 30 dB unter den Lärmwerten etwas vage auf Flugzeugen

oder Hubschraubern bezogen. Dabei muss das Unternehmen nichts hinter dem Berg

halten, denn der Flügel des Seaglider wird mit 12 Elektromotoren bestückt, die unter der

Flügelvorderkante befestigt werden. Die Spannweite beträgt 19,80 Meter und die Länge

des schiffförmig ausgebildeten Rumpfes beträgt 17,72 Meter. Anderes als bei Flugzeu-

gen dieser Größenordnung muss der Seaglider von zwei „Piloten“ geflogen werden.

Das 6.500 kg schwere „Flugobjekt“ soll eine Startleistung von 960 kW bekommen. Die

Antriebsmotoren sind rein batteriebetrieben!

Einheitliche Sicherheitsstandards wie bei Wasser- und Luftfahrzeugen

REGENT strebt an, die Kosten des regionalen Transports zwischen Küstenstädten dras-

tisch mit ihrer Konstruktion zu reduzieren. Ihr als Viceroy Seaglider bezeichnetes Fahr-

zeug ist ein Flügel-im-Boden-Effekt-Flugzeug, das wenige Meter über der Wasserober-

fläche operiert und die hohe Geschwindigkeit eines Flugzeugs mit den niedrigen Be-

triebskosten eines Bootes verbindet. Das Vehicle wird nach den gleichen Sicherheits-

standards wie alle modernen Luft- und Wasserfahrzeuge gebaut und wird mit heute vor-

handener Batterietechnologie Strecken von bis zu 180 Meilen (290 km) schaffen.

Know-how von ehemaligen Boeing-Ingenieuren

Bereits mit der nächsten Batteriegeneration sollen Strecken von bis zu 500 Meilen (800

km) bewältigt werden. Der Vorteil ist, dass ein solches Passagiertransportsystem alle

vorhandenen Dockinfrastrukturen nutzen kann. Das Team aus MIT-ausgebildeten und

ehemaligen Boeing-Ingenieuren nutzt Entwicklungspfade für maritime Fahrzeuge, um

den emissionsfreien Hochgeschwindigkeits-Seegleiter in kürzester Zeit auf den Markt zu

bringen.-

Wie alle modernen Cockpits wird auch REGENT’S Seaglider mit modernen Glascock-

pits und einem Autopiloten ausgestattet. Dazu kommt ein Verkehrsberatungssystem für

Luft- und Seefahrt, eine Infrarotkamera und ein vorausschauendes Sonar.

Im Hintergrund ein dick gefülltes Auftragsbuch

REGENT ist ein durch Risikokapital finanziertes Startup, dessen Finanzierung von Thiel

Capital und JAM Fund geleitet wird. Das Auftragsbuch ist mit über 7,9 Milliarden US-

Dollar von Fluggesellschaften und Fährunternehmen, einschließlich fester Anzahlungen

für die ersten Auslieferungen von Seaglidern gut gefüllt.

Technik-Chef war selber mit an Bord

Der erste Schwimmtest in der Narragansett Bay südlich von Boston/USA mit ersten Be-

schleunigungsversuchen auf der stillen Wasseroberfläche bestätigten seinen Machern,

dass man zielorientiert auch Zeitvorgaben durchaus einhalten kann. Auch Mike Klinker,

Mitbegründer und CTO von REGENT, selber mit an Bord im Zweimann-Cockpit, zeigte

sich begeistert. „Das erste Mal vom Dock auf den Viceroy Seaglider-Prototyp zu steigen

war surreal“ und weiter „Ich fühlte mich geehrt, im Cockpit zu sein, als es das Dock zum

ersten Mal verließ und mit den Seeerprobungen begann. Dies war die erste Reise eines

Schiffes, das die Mobilität verändern wird – die Ära der Seaglider hat begonnen.“

Dank „Foils“ kann eine neue Ära mit dem Viceroy Seaglider beginnen

Frühere deutsche Konstruktionen, auch die in den siebziger und achtziger Jahren

durchgeführten Versuche mit Airfoils, sind nie richtig aus dem Experimentalstadium

herausgekommen. Zwischenzeitlich haben die kurz als „Foils“ genannten Unterwasser-

tragflächen aber besonders bei Hochleistungsyachten Furore gemacht. Sie sind meist

beweglich und können vom Inneren des Bootskörper ein- und ausgefahren werden.

Zwei Foils hat der Seaglider unter seinem Rumpf, der zusammen mit den „verteilten

Antrieben“ auftriebserhöhend wirkt und den Seaglider nach kürzesten Zeit der Be-

schleunigung aus dem Wasser hebt. Der geringe Abstand über dem Wasser führt dann

zum Bodeneffekt und das „Schiff-Luftfahrzeug“ lässt sich dann wie ein Flugzeug steu-

ern. Die unter dem Tragflügel aufgestaute Luft wirkt dann aber nur auf bis wenige Meter

Höhe. Dort ist die Auftriebskraft größer als bei frei umströmten Flügel. In diesem Bereich

kann dann der Pilot sogar die Antriebsleistung eines solchen Seagliders extrem redu-

zieren. REGENTs Viceroy Seaglider hat so die Chance, zu einem großen Erfolg zu

werden, doch nun muss es auch in der erweiterten Erprobungsphase seine Boden-

effekt- und Flugtüchtigkeit erweisen.

06.03.2025

VIP-Passagiere dürfen im Viceroy Seaglider in Clubsesseln die „Überflüge“ genießen

Fluss- und Küstenregionen sollen ebenso wie vom Festland nahegelegene Inseln schnell und bequem erreicht werden - eine alte Idee, die Furore machen könnte

Bild: Chrisalion

Feierliche Taufe Anfang März 2025 an einem Kai an der Narragansett Bay

Der am Kai angelegte Viceroy Seaglider wurde nach ersten erfolgreichen Schwimm-

versuchen wieder an Land gezogen. Demnächst erfolgt die Flugerprobung.

Von Kai zu Kai

Foto: REGENT

Foto: REGENT

Foto: REGENT

Foto: REGENT

Foto: Messe-Friedrichshafen

Foto: Messe-Friedrichshafen

Die Briten drängen in neue Kategorien vor

In Großbritannien wagt sich das Unternehmen Sora Aviation an die Entwicklung

eines eVTOL für 30 Passagiere. Gegenüber der in Entwicklung befindlichen

eVTOLs ist das der Faktor neun bis zehn. Sora Aviation rechnet vor, dass sich

nach dem Kosten-Nutzen-Faktor kleine VTOLs nicht rechnen würde, weil vier- bis

sechssitzige VTOLs ohnehin schon sehr viel teurer als Hubschrauber sind.

Das Konzept basiert auf einen Entenflügler, der über acht kippbare Rotoren verfügt. Das

als S-1 bezeichnete Muster verfügt über einen röhrenförmigen, langgestreckten Rumpf.

Einen ersten Kunden habe man auch schon mit dem koreanischen Hubschrauberbetrei-

reiber Moviation, der 20 Flugzeuge des Typs S-1 bestellt habe (MoU). Mit der am 10.

März unterschriebenen Vorbestellung erklärte man sich auch bereit, das eVTOL-Muster

S-1 auf dessen drei infrage kommende Hauptstrecken zu prüfen. Dazu gehören der

Jamsil Heliport (betrieben von Moviation) zum Flughafen Incheon, der vom Finanzviertel

Yeouido zum Flughafen Incheon und der Jamsil Heliport nach Sejong City, der geplan-

ten koreanischen Verwaltungshauptstadt.

Die Betriebskosten sinken durch höhere Passagierzahlen

Moviation-CEO Min Shin bezeichnete den S-1 als bahnbrechende Neuerung und sagte,

der eVTOL stehe im Einklang mit Südkoreas Plänen, den Übergang zur urbanen Luft-

mobilität zu beschleunigen. „Die größere Kapazität und die niedrigeren Betriebskosten

pro Passagier im Vergleich zu Hubschraubern und kleineren eVTOLs machen es ideal

für stark nachgefragte Strecken wie Jamsil nach Incheon“, sagte er.

Dichte Besiedlungen fordern nach urbaner Luftmobilität

Südkorea bietet mit seinen dichten städtischen Gebieten und der starken staatlichen

Förderung der urbanen Luftmobilität hervorragende Chancen für den eVTOL-Betrieb.

„Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Moviation, um effiziente, skalierbare

eVTOL-Dienste nach Südkorea zu bringen“, sagte Furqan, CEO von Sora Aviation. „Die

S-1 ist nicht nur auf Effizienz ausgelegt, sondern soll auch dafür sorgen, dass urbane

Luftmobilität wirklich gleichzeitig für mehr Menschen zugänglich ist und dass das nicht

nur ein Luxusservice bleibt.“

Ist Sora Aviation S-1 der wahre Airbus?

Er fügte hinzu, dass Moviations Vorbestellung von 20 Flugzeugen „die Nachfrage nach

eVTOLs mit höherer Kapazität unterstreicht, die einen gleichberechtigten Zugang zur

Luftmobilität ermöglichen können.“ Die Gründer Furqan und Malcolm waren zuvor als

Experten für fortschrittliche Luftmobilität beim britischen GKN tätig. Schon 2018 ent-

wickelten sie das Konzept eines eVTOL-Busses – und verfolgen diese Vision seitdem

unermüdlich.

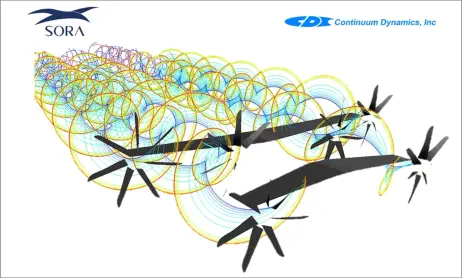

Sora Aviation zieht Know-how aus US-Unternehmen

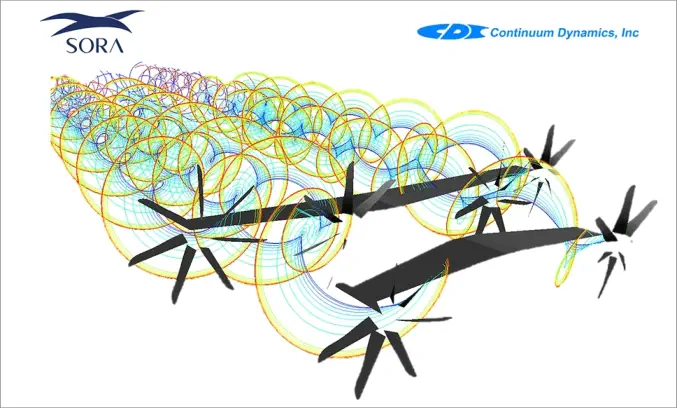

Das in Bristol ansässige Unternehmen Sora Aviation arbeitet mit dem US-Unternehmen

Continuum Dynamics Inc. (CDI) zusammen, um die Flugdynamikmodellierung, Aerome

chanikanalyse und die Entwicklung des Proprotors für den 30-sitzigen eVTOL S-1 vor-

anzutreiben. CDI, ein führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Aerodynamik von

Drehflüglern und hochpräzisen Simulationen, verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in

der Unterstützung großer Luft- und Raumfahrtprogramme.

Förderungen nach denen sich andere Innovatoren sehnen

Furqan, CEO von Sora Aviation, erklärte: „Die umfassende Expertise von CDI in der

Kipprotordynamik stellt sicher, dass der S-1 für reale Betriebsherausforderungen

ausgelegt ist – von reibungslosen Übergangsphasen bis hin zur sicheren Bewältigung

seltener, aber kritischer Ausfallfälle.“ Diese Zusammenarbeit wird durch Fördermittel von

Innovate UK und der britischen Regierung unterstützt und stärkt Großbritanniens

führende Position im Bereich nachhaltiger Luftfahrttechnologien.

15.03.2025

Hochwirksame Rotorenanordnung im Marschflugbetrieb

Bild: Chrisalion

Die großen Rotordurchmesser erlauben hohe Reisefluggeschwindgkeiten

Die Masse soll´s bringen

Abbildung: Sora Aviation

Bild: Sora Aviation

Bild: Sora Aviation

Foto: Messe-Friedrichshafen

Foto: Messe-Friedrichshafen

Die AERO ist Vorreiter für die zukunftsweisende Elektroluftfahrt

Es wäre nicht Europas größte General Aviation Messe AERO, wenn sie keine Neuheiten zu

bieten hätte. Sie ist schlechthin das Schaufenster für alles was Flügel, Motoren und Roto-

ren hat. Genau zur rechten Jahreszeit im Frühling, wenn auch Aufbruchstimmung in den

verstaubten Flugzeughallen herrscht und wenn das Wetter zu neuen Nah- und Fernflügen

reizt, richtet sich der Blick auf große und kleine Flugmaschinen. Und wenn der Flug mit

dem Business Jet oder selbst mit der kleinen Zweimot zum Geschäftstermin wieder mehr

Lust verspüren lässt, anstatt zu stressgeladenen Bahnfahrten durch die Lande mit dem ICE

fahren zu müssen, finden sich die besten Gelegenheiten nach Neuem Ausschau zu halten.

Das gilt gleichwohl für jeden anderen Piloten, der auch nur zu seinem Freizeitvergnügen

fliegt.

Verheißungsvolle Ansätze CO2-frei zu fliegen, kommen aus der Allgemeinen Luftfahrt

Was man der Bahn zugutehalten muss, ist die nahezu CO2-freie Fortbewegungsart von A nach B.

Noch weit davon entfernt ist die Luftfahrt mit ihren selbstgesteckten Zielen, sich möglichst bald von

fossilen Brennstoffen zu lösen. Doch was die Allgemeine Luftfahrt betrifft, so ist man wie keine an-

dere Luftfahrtsparte bestrebt, erste brauchbare Lösungsansätze zu finden. Dafür steht die AERO!

Der Weg ist verheißungsvoll und heißt: elektrisches Fliegen, und dem widmet sich erneut die e-

expo-Halle A7, an der Ostflanke des Messegeländes parallel zum Bodensee Airport.

Bedarfsgerechte Viersitzer aus der Schweiz und China

Den Anfang dazu machten Segelflugzeughersteller mit ihren selbststartenden Motorseglern, denen

Motor-Experimentalflugzeuge folgten und zuletzt Pipistrel mit seinem Velis. Abgesehen mal von

anderen Einzelstücken. Ihnen folgen jetzt unter anderem die ersten Viersitzer wie der Smartflyer

aus der Schweiz oder die RX4 E aus China. Die Schweizer bewegen sich dabei noch auf vorsich-

tigem Terrain, mit einer Hybridlösung auf Basis eines Rotax-Kolbenmotors. CEO und Gründer des

Unternehmens Rolf Stuber, ehemaliger Swiss-Pilot, hat den Schwerpunkt dabei von Anfang an auf

eine freie Sicht aus dem Cockpit gelegt, während sich der eigentliche Antrieb im Heck befindet.

Die Arbeit macht das Hybridsystem im Bug, das 800 Kilometer Reichweite garantiert. Doch kon-

zeptionell haben die Schweizer haben gleich weitergedacht und sehen auch die Möglichkeiten für

reinem Batteriebetrieb (wenn die mit entsprechenden Leistungsdichte angeboten werden) und

auch den Brennstoffzellen-Betriebe vor.

Mit modifizierten Stemme S10 will Klaus Ohlmann 2000 Kiloter weit fliegen

Einen ähnlichen Weg hat Rekordpilot Klaus Ohlmann angestoßen, der in Karl Pickan den Exper-

ten, Besitzer der Firma Pimo, ebenfalls für einen Hybridantrieb fand. Pickan sieht für Ohlmanns

Stemme S10 zunächst eine reine Batterie-Variante mit einer 30 kWh Lithium-Batterie vor, die über

zwei redundante Inverter - einen slowenischen Emrax-Motor mit 75 kWh - antreibt. Dabei wird der

Rotax 914-Verbrenner durch den Elektromotor ausgetauscht. In der Phase zwei soll dann mittels

Range-Extender auf Basis eines Briggs & Stratton-Motors die Reichweite auf über 2000 Kilometer

erhöht werden. Der liefert aus dem angeflanschten kleinen Generator konstant Strom an die Puf-

ferbatterie. Mit 15 kW könne man dann so bis zu 20 Stunden im Kraftflug fliegen und das bei nur

etwa 5 Liter Kraftstoffverbrauch pro Stunde. Dieser smarte Verbrauch ist aber auch nur dank des

hochwertigen Flügels der S10 umsetzbar. „Eine Neuzulassung ist für das Flugzeug nicht erforder-

lich“, erklärte Pickan, „eine STC ist rein zulassungsmäßig ausreichend“. Noch einfacher sähe es

mit dem Einbau in ein Ultraleichtflugzeug aus. Schlucken doch die Verbrenner nicht selten je nach

Leistung bis zu 18 Liter/Stunde und das heißt, nicht nur höhere Treibstoffkosten, sondern auch

höhere Abflugmasse.

16.03.2025

Schweizer Hybrid-Viersitzer Smartflyer SFX1 fliegt mit sparsamem UL-Motor

Vom 9. bis 12. April findet die 31. AERO in Friedrichshafen am Bodensee statt. Zwei starke Elemente sind die e-flight-expo und die Fachkonferenz und das Summit.

Bild: Chrisalion

Der chinesische Elektro-Viersitzer hat bereits auch eine chinesische Zulassung

Die Basis des Hybrid-Antriebes für die Stemme S10 besteht aus einem Zwei-

zylinder V-Motor von Briggs & Stratton und ist mit 5 l/h zufrieden

Foto: Messe-FN

Foto: Smartflyer

Foto: Lianing

Foto: Pickan

Extremer Leichtflugbau und ein hocheffizienter Geiger-E-Motor waren die

Grundlage für den doppelsitzigen Elektra-Tariner in der UL-Klasse

Urvater dieses Elektro-Einsitzers Alphafrog G1 war die französische Sirroco,

die in ihrer 120 kg-Klasse auch als KIT-Flugzeug erhältlich sein wird

Foto: Pickan

Als doppelsitziger Trainer zunächst mit Kolbenmotor für Kunstflug entwickelt,

ist Integral E jetzt das elektrische Folgemuster von Aura Aero aus Frankreich

Die e-Genius der Uni Stuttgart ist nicht nur imstande, weite Strecken zu

meistern, sondern sie bewährt sich auch als Segelflugzeugschlepper

Foto: Pickan

Cellsius, der Verein, der ETH-Zürich realisierte das E-Flugzeug von Sling Air-

craft und arbeitet in einem Folgemuster an einer Maschine mit Brennstoffzellen

Foto: Pimo

Foto: Elektra Solar

Foto: Alphafrog

Foto: AuraAero

Foto: Uni Stuttgart

Foto: Cellsius

Sozusagen Stand an Stand liegt das Duo Ohlmann/Pickan neben der Spornradversion des dop-

pelsitzigen UL-Doppelsitzers Elektra Trainer. Nach Jahren der Entwicklung ist er jetzt zugelassen

und auch in der reinen Zweibeinversion erhältlich. Erste Flugschulen wurden bereits durch eine

Kleinserie bedient. Allerdings kostet der Elektra Trainer inzwischen auch um die 250.000 € voll

ausgerüstet. Die UL-Fliegerei war schon mal preiswerter!

Universeller Doppelsitzer für Verbrenner und Kolbenmotor einsetzbar

Quereinsteiger ist Alphafrog, deren Stammunternehmen sich seine Brötchen eigentlich mit einem

Software-Unternehmen verdient. Das Basismuster fliegt mit einem EOS Quattro 30 HP Verbren-

ner, die Elektroversion erhält einen Geiger-Motor mit 20 kW (HPD20/40) was mit einer Auflastung

auf 300 kg generell den Einstieg in die Elektrofliegerei ermöglicht. CEO Marko Hirsch benennt für

den als eG1 bezeichneten Einsitzer dabei einen Kitpreis von zirka 50.000 Euro. Das UL mit erwei-

terter Zulassung gegenüber dem alten Muster, das Anfang der achtziger Jahre als Sirocco in

Frankreich entwickelt wurde, hat so gut wie überhaupt nichts mehr mit der heutigen eG1 zu tun.

Hirsch hat jedoch noch ehrgeizigere Ziele und das heißt, er möchte einen Viersitzer entwickeln,

der ein ähnliches Antriebssystem wie der e-Genius und der Smartflyer es besitzen, haben soll.

Sein eG4-Projekt hat dieselben Ansätze und wird ebenfalls auf Basis eines Rotax–Verbrenners

entwickelt. Daran wird bereits gearbeitet.

Experimentalflugzeuge von Studenten und deren weiterführenden Ergebnisse

Rein experimentell beschäftigen sich gleich mehrere Hochschulprojekte in der „Innovationshalle“

mit Brennstoffzellensystemen, es sind die der ETH-Zürich mit Cellsius, die Aero Delft und in Ko-

operation die THWS mit Kasaero. Letztere wollen den gemeinsam entwickelten Wasserstoffantrieb

auch für andere Projekte auf den Markt anbieten, da er auch skalierbar sei.

Vollkommen autonom präsentieren sich zum zweiten Mal die Chinesen mit ihren Viersitzern RX4E,

eines dieser Exponate wird unter anderem auch am 9.4.2025 wie auch andere Elektroflugzeuge in

die Luft gehen. Und genau das ist neu! Dass man in Zukunft den Elektro- und Wasserstoffflugzeu-

gen ein extra Zeitfenster in weiser Voraussicht schon ab diesem Jahr am jeweils ersten Messe-

nachmittag einräumt, ist ein Zugeständnis an Käufer und Flugenthusiasten, denn weitere Zulas-

sungen werden auch in den kommenden Jahren erwartet. So auch Aura Aero.

Aura Aero, der neue große Player aus Frankreich

Denn mit großen Schritten bewegte sich das französische Unternehmen Aura Aero in den Markt.

Integral E wird gleich in zwei Versionen, so auch in der Kolbenmotorversion präsentiert, doch man

wird auch einen ersten Rumpfspant des mehrmotorigen Elektroflugzeug ERA als 19-Sitzer zeigen.

Damit ist auch vorgezeichnet, dass in der Halle A7 durchaus größere Flugzeuge, solange sie noch

reinpassen, dort zu sehen sein werden. Mit von der Partie zugleich auch erneut wieder das allseits

kompetente DLR mit den Vertretungen verschiedener seiner Institute.

Zweitägiges Fachsymposium

Weitere große und kleine Hersteller von Elektromotoren, Generatoren, Brennstoffzellensystemen

und Beratungsunternehmen ergänzen die Angebote der Flugzeughersteller- und Ausrüster aus

Australien und primär aus europäischen Ländern.

Das DLR ist zugleich auch die Verbindung zu dem einen Stock höher gelegenen Vortragsraum, wo

schon einen Tag vor Messebeginn das zweitägige Symposium „AERO Hydrogen & Battery Sum-

mit“ (8.-9.04.) mit hochkarätigen Referenten aus der ganzen Welt von Australien über ganz Europa

und Nordamerika startet. Und danach seine Fortführung im Nebenraum mit Flugplatzexperten über

Infrastrukturen berät, wie schon heute Elektroflugzeuge elektrisch oder auch in Zukunft mit Was-

serstoff betankt werden können.

In 12 Hallen über 700 Aussteller

Weit mehr als 700 Aussteller sind dieses Jahr für Europas größte General Aviation Messe ge-

meldet. In der Masse sind Segel- und Ultraleichtflugzeuge, Motorsegler, Drohnen, Hubschrauber,

ein- und zweimotorige Motormaschinen sowie Business Aircrafts in insgesamt 12 Hallen unter-

gebracht. Der sogenannte AERO Business Aviation Show Hub welcher die Hallen A2, A3 sowie

das Business Aviation Static Display mit dem neu geschaffenen Business Aviation Dome bein-

haltet, präsentiert so viele Geschäftsreiseflugzeuge wie noch nie in der Geschichte der Messe und

bietet im neuen Dome sozusagen auch Begegnungsstätte für den VIP-Bereich.

Projektleiter der AERO, Tobias Bretzel, zeigt sich mit dieser Erweiterung zufrieden: Wir freuen uns

sehr über das Wachstum in dieser so innovative Branche und die Anknüpfungspunkte der Busi-

ness Aviation an die anderen Themen und Bereiche der AERO wie z.B. bei Zulieferern von Avi-

onik- und Cockpit-systemen und dem für die Luftfahrt so wichtigen Thema von nachhaltigen Kon-

zepten. Das Thema Nachhaltigkeit ist bei der AERO tief verwurzelt, denn Ökologie und Ökonomie

gehen Hand in Hand. Der Flottenverbrauch der Flugzeuge liegt heute deutlich niedriger als noch

vor einem Jahrzehnt. Treibstoff, den man durch effizientere Betriebsabläufe oder höhere aerody-

namische Effizienz einsparen kann, muss man auch nicht kaufen. Wir freuen uns sehr, mit der

AERO 2025 wieder einen Beitrag zur Entwicklung der grünen Luftfahrt zu leisten.“

Mit den neuesten Elektroflugzeug-Konstruktionen

AERO unter Strom

Elektrisches Fliegen - die Zukunftsperspektive

Elektrisches Fliegen - die Zukunftsperspektive

Electric Flight

- ILA 2024

- Birdy

- Paris Airshow

- Aero 2024

- Aero 2023

- Aero 2022

- Aero 2019

- Aero 2018

- Aero 2017

- Aero 2016

- Aero 2015

- Electrifly-In 2021

- Electrifly-In 2020

- Smartflyer Challenge 2018

- Smartflyer Challenge 2017

- Elektrofliegertreffen Greiling

- Neue Airbus Strategie

- Airbus-Testflieger

- Solar Impulse

- Yuneec

- Leisere Tragschrauber

Projekte

Vorausschauende Böenlastabminderung als Lösung

02.03.2025

Das experimentell in der Messstrecke des Niedergeschwin-

digkeitswindkanals untersuchte Flügelmodell und der strom-

auf angeordnete Böengenerator ermöglichen eine detallierte

Analyse der Strömungsverhältnisse

Verformungsverhalten der Flugzeugentwürfe mit konventi

oneller (links) und aggressiver Lastabminderung (rechts) im

Reiseflug (1g) und bei einem Abfangmanöver (2.5g). Die

Lasten beim Abfangmanöver sind fast auf das Niveau der

Lasten im Reiseflug abgemindert, wie sich in der Verfor-

mung zeigt.

Schnellreagierende Klappensysteme sollen Passiere und

das Flugzeug selbst vor störenden Böen schützen. Das DLR

hat herausgefunden, wie es umsetzbar ist.

Bild: DLR

Bild: DLR

Im Projekt oLAF hat das DLR intel-

ligente Lastkontrollsysteme für

Flugzeuge untersucht. Sie sollen

Flugzeuge effizienter und komfor-

tabler machen, indem sie die für

das menschliche Auge unsichtbare

Windböen frühzeitig erkennen und

Steuerflächen automatisch anpas-

sen. So lassen sich Treibstoffver-

brauch und Belastung der Tragflä-

chen deutlich senken. Im nächsten

Schritt soll die Technologie in For-

schungsflügen erprobt werden.

Schwerpunkt: Luftfahrt, Klimaver-

trägliches Fliegen

Das Fliegen soll komfortabler und

effizienter werden. Dabei können

unter anderem intelligente Lastkon-

trollsysteme helfen, die voraus-

schauend auf Windböen und Ma-

növer reagieren, indem sie Steuer-

flächen und Klappen blitzschnell

anpassen. Die Wissenschaftlerin-

nen und Wissenschaftler des Deut-

schen Zentrums für Luft- und

Raumfahrt (DLR) kamen im Projekt

oLAF (Optimal Lastadaptives Flug-

zeug) zu dem Ergebnis, dass ein

Einsatz dieser innovativen Techno-

logie die Belastung der Tragflächen

reduziert und den Passagierkom-

fort erhöht. Der Treibstoffverbrauch

sinkt um bis zu 7,2 Prozent und die

CO2-Emissionen verringern sich

deutlich.

„Durch das geschickte Zusammen-

spiel hochentwickelter Steuerflä-

chen und moderner Sensoren,

können wir Turbulenzen besser

abfedern, die Belastung auf die

Flugzeug-struktur minimieren und

so effizientere Flugzeuge entwikc-

keln“, erklärt Dr. Lars Reimer, Pro-

jektleiter des DLR-Instituts für

Aerodynamik und Strömungstech-

nik. Das geschieht unter anderem

mit Lasersystemen und sogenann-

ten LiDAR-Sensoren, die Windfel-

der per Laser vermessen und he-

rannahende Böen frühzeitig erken-

nen können. Durch diese Senso-

ren kann das Flugzeug noch prä-

ziser und vorausschauender auf

äußere Einflüsse reagieren und

Steuerflächen wie Ruder oder

Klappen automatisch anpassen.

„Der Einsatz hochmoderner Last-

kontrollsysteme reduziert nicht nur

die Materialbelastung und die Le-

bensdauer, sondern verbessert

gleichzeitig die Aerodynamik und

den Wir-kungsgrad moderner

Verkehrsflugzeuge“, so Reimer

weiter.

-

-

Simulationen und Tests

bestätigen großes Potenzial

Im Projekt oLAF haben die DLR-

Forscherinnen und -Forscher un-

tersucht, wie sich der umfassende

Einsatz von Lastkontrolltechnolo-

gien auf den Entwurf eines neuen

Langstreckenflugzeugs auswirkt.

Um das mögliche Potenzial der

Technologie genau abschätzen zu

können, haben sie mittels multidis-

ziplinärer numerischer Simulation

zwei Flugzeugentwürfe mit identi-

schen Anforderungen am Compu-

ter entwickelt und anschlie-ßend

miteinander verglichen: eins mit

herkömmlicher Technik und eines,

das konsequent, von Entwurfsbe-

ginn an, auf hochmoderne, soge-

nannte aggressive Lastreduzierung

ausgelegt ist. Der entscheidende

Unterschied: Die neue Technologie

ermöglicht Tragflächen mit größe-

rer Spannweite und höherer aerod-

ynamischer Effizienz – ein Paradig-

menwechsel, der Treibstoffver-

brauch und Emissionen erheblich

senkt.

Um diese Ergebnisse abzusichern,

haben Wissenschaftlerinnen und

Wissenschaftler des DLR-Instituts

für Aeroelastik Versuche im Nieder-

geschwindigkeitswindkanal Braun-

schweig (DNW-NWB) durchge-

führt. Dafür haben sie das Windka-

nalmodell eines elastischen Flü-

gels mit beweglichen Hinterkanten-

klappen und Spoilern versehen

und mithilfe eines eigens entwik-

kelten mobilen Böengenerators

künstliche Böen erzeugt. Die

Schwingungen am Flügel wurden

mit und ohne eingeschaltete Last-

regelung verglichen. Das Resultat:

Mit aktivierter Lastregelung konn-

ten die Schwingungen effektiv re-

duziert und die Belastung am Flü-

gelansatz um bis zu 80 Prozent

verringert werden.

Bild: DLR

Effizientere Tragflächen durch

moderne Lastkontrolle

Die Erkenntnisse aus den Simula-

tionen und den Versuchen zeigen:

Wenn eine umfassende Lastkon-

trolle bereits im Flugzeugentwurf

berücksichtig wird, ermöglicht sie

leichtere, höher gestreckte Trag-

flächen, die aerodynamisch besser

sind und Treibstoff sparen. Das

Flugzeug mit der neuen Technolo-

gie verbraucht den Abschätzungen

zufolge bis zu 7,2 Prozent weniger

Treibstoff und kann trotz möglicher

zusätzlicher Wartungskosten die

Wirtschaftlichkeit um bis zu 6,7

Prozent steigern. „Die Ergebnisse

haben uns überrascht“, sagt Lars

Reimer. „Während wir die Lastkon-

trolle anfangs vor allem als Metho-

de zur Gewichtsreduktion gesehen

haben, stellt sie sich jetzt vielmehr

als Schlüsselelement für den Ent-

wurf der Tragflügel von Morgen dar

- mit deutlich verbesserter Aerody-

namik und höherer Effizienz.“

Nächste Schritte: Technologie in

die Luft bringen

Das DLR plant nun, die Technolo-

gie weiterzuentwickeln und ausge-

wählte erste Prototypen in For-

schungsflugzeugen zu testen. Pa-

rallel dazu setzen die Forschenden

die Arbeiten aus oLAF fort. Sie

wollen den digitalen Entwurfspro-

zess, der alle relevanten Diszi-

plinen – von der Aerodynamik über

die Struktur bis hin zur Lastkon-

trolle – integriert, weiterentwickeln.

Ziel ist es, Flugzeugherstellern ei-

ne Vorgehensweise aufzuzeigen

und hochpräzise Werkzeuge an die

Hand zu geben, mit denen sie

bereits in der frühen Entwurfspha-

se Lastminderungstechnologien in

ihre Designs einplanen können.

06.03.2025

VIP-Passagiere dürfen im Viceroy Seaglider in Clubsesseln

die „Überflüge“ genießen

Fluss- und Küstenregionen sollen ebenso wie vom Festland

nahegelegene Inseln schnell und bequem erreicht werden -

eine alte Idee, die Furore machen könnte

Feierliche Taufe Anfang März 2025 am Kai

Der am Kai angelegte Viceroy Seaglider wurde nach ersten

erfolgreichen Schwimmversuchen wieder an Land gezogen.

Demnächst erfolgt die Flugerprobung.

Von Kai zu Kai

Foto: REGENT

Foto: REGENT

Es ist wohl eine maritime Tradi-

tion, dass Stapelläufe immer

montags erfolgen. Dies lehren

uns zumindest die Macher des

Viceroy Seaglider, einem Aero-

foil-Gleitboot, halb Schiff - halb

Flugzeug. REGENT Craft Inc. ist

das Unternehmen, das nach an-

fänglichen Modellversuchen aus

einem 1:4-Modell nun die erste

Original-Version für 12 Passagie-

re am 3. März zu Wasser brachte.

REGENT leitet sich aus Regional

Electric Ground Effect Nautical

Transport ab.

Kein anderes Luftfahrt-Projekt wur-

de so schnell realisiert wie der

Seaglider mit verteilten elektrisch-

en Antrieben. Mit 12 Passagieren

bei komfortablen Bestuhlungen soll

der Seaglider bis zu 300 km/h Rei-

segeschwindigkeit über die Fluss-

und Küstengewässer bringen. In

der Cargoversion werden 1.600 kg

möglich sein. Die Angaben über

die Geräuschentwicklung sind mit

30 dB unter den Lärmwerten etwas

vage auf Flugzeugen oder Hub-

schraubern bezogen. Dabei muss

das Unternehmen nichts hinter

dem Berg halten, denn der Flügel

des Seaglider wird mit 12 Elektro-

motoren bestückt, die unter der

Flügelvorderkante befestigt wer-

den. Die Spannweite beträgt 19,80

Meter und die Länge des schiffför-

mig ausgebildeten Rumpfes be-

trägt 17,72 Meter. Anderes als bei

Flugzeugen dieser Größenordnung

muss der Seaglider von zwei „Pi-

loten“ geflogen werden. Das 6.500

kg schwere „Flugobjekt“ soll eine

Startleistung von 960 kW bekom-

men. Die Antriebsmotoren sind rein

batteriebetrieben!

Sicherheitsstandards wie bei

Wasser- und Luftfahrzeugen

REGENT strebt an, die Kosten des

regionalen Transports zwischen

Küstenstädten drastisch mit ihrer

Konstruktion zu reduzieren. Ihr als

Viceroy Seaglider bezeichnetes

Fahrzeug ist ein Flügel-im-Boden-

Effekt-Flugzeug, das wenige Meter

über der Wasseroberfläche operiert

und die hohe Geschwindigkeit ei-

nes Flugzeugs mit den niedrigen

Betriebskosten eines Bootes ver-

bindet. Das Vehicle wird nach den

gleichen Sicherheitsstandards wie

alle modernen Luft- und Wasser-

fahrzeuge gebaut und wird mit

heute vorhandener Batterietech-

nologie Strecken von bis zu 180

Meilen (290 km) schaffen.

Know-how von ehemaligen

Boeing-Ingenieuren

Bereits mit der nächsten Batterie-

generation sollen Strecken von bis

zu 500 Meilen (800 km) bewältigt

werden. Der Vorteil ist, dass ein

solches Passagiertransportsystem

alle vorhandenen Dockinfrastruk-

turen nutzen kann. Das Team aus

MIT-ausgebildeten und ehemaligen

Boeing-Ingenieuren nutzt Entwick-

lungspfade für maritime Fahrzeu-

ge, um den emissionsfreien Hoch-

geschwindigkeits-Seegleiter in

kürzester Zeit auf den Markt zu

bringen.-

Wie alle modernen Cockpits wird

auch REGENT’S Seaglider mit mo-

dernen Glascockpits und einem

Autopiloten ausgestattet. Dazu

kommt ein Verkehrsberatungssys-

tem für Luft- und Seefahrt, eine

Infrarotkamera und ein voraus-

schauendes Sonar.

Foto: REGENT

Im Hintergrund ein dick gefülltes

Auftragsbuch

REGENT ist ein durch Risikokapital

finanziertes Startup, dessen Finan-

zierung von Thiel Capital und JAM

Fund geleitet wird. Das Auftrags-

buch ist mit über 7,9 Milliarden US-

Dollar von Fluggesellschaften und

Fährunternehmen, einschließlich

fester Anzahlungen für die ersten

Auslieferungen von Seaglidern gut

gefüllt.

Technik-Chef war selber mit an

Bord

Der erste Schwimmtest in der Nar-

ragansett Bay südlich von Boston/-

USA mit ersten Beschleunigungs-

versuchen auf der stillen Wasser-

oberfläche bestätigten seinen Ma-

chern, dass man zielorientiert auch

Zeitvorgaben durchaus einhalten

kann. Auch Mike Klinker, Mitbe-

gründer und CTO von REGENT,

selber mit an Bord im Zweimann-

Cockpit, zeigte sich begeistert.

„Das erste Mal vom Dock auf den

Vice-roy Seaglider-Prototyp zu

steigen war surreal“ und weiter „Ich

fühlte mich geehrt, im Cockpit zu

sein, als es das Dock zum ersten

Mal verließ und mit den Seeerpro-

bungen begann. Dies war die erste

Reise eines Schiffes, das die Mobi-

lität verändern wird – die Ära der

Seaglider hat begonnen.“

Foto: REGENT

Dank „Foils“ kann eine neue Ära

mit dem Viceroy Seaglider

beginnen

Frühere deutsche Konstruktionen,

auch die in den siebziger und acht-

ziger Jahren durchgeführten Versu-

che mit Airfoils, sind nie richtig aus

dem Experimentalstadium heraus-

gekommen. Zwischenzeitlich ha-

ben die kurz als „Foils“ genannten

Unterwassertragflächen aber be-

sonders bei Hochleistungsyachten

Furore gemacht. Sie sind meist be-

weglich und können vom Inneren

des Bootskörper ein- und ausge-

fahren werden. Zwei Foils hat der

Seaglider unter seinem Rumpf, der

zusammen mit den „verteilten An-

trieben“ auftriebserhöhend wirkt

und den Seaglider nach kürzesten

Zeit der Beschleunigung aus dem

Wasser hebt.Der geringe Abstand

über dem Wasser führt dann zum

Bodeneffekt und das „Schiff-Luft-

fahrzeug“ lässt sich dann wie ein

Flugzeug steuern. Die unter dem

Tragflügel aufgestaute Luft wirkt

dann aber nur auf bis wenige Meter

Höhe. Dort ist die Auftriebskraft

größer als bei frei umströmten Flü-

gel. In diesem Bereich kann dann

der Pilot sogar die Antriebsleistung

eines solchen Seagliders extrem

reduzieren. REGENTs Viceroy

Seaglider hat so die Chance, zu

einem großen Erfolg zu werden,

doch nun muss es auch in der er-

weiterten Erprobungsphase seine

Bodeneffekt- und Flugtüchtigkeit

erweisen.

Die Briten drängen in neue Kategorien vor

15.03.2025

Hochwirksame Rotorenanordnung im Marschflugbetrieb

Große Rotordurchmesser für hohe Fluggeschwindgkeiten

Bild: Sora Aviation

Die Masse soll´s bringen

In Großbritannien wagt sich das Unternehmen Sora Aviation an die

Entwicklung eines eVTOL für 30 Passagiere. Gegenüber der in Ent-

wicklung befindlichen eVTOLs ist das der Faktor neun bis zehn. Sora

Aviation rechnet vor, dass sich nach dem Kosten-Nutzen-Faktor klei-

ne VTOLs nicht rechnen würde, weil vier- bis sechssitzige VTOLs

ohnehin schon sehr viel teurer als Hubschrauber sind.

Das Konzept basiert auf einen Ent-

enflügler, der über acht kippbare

Rotoren verfügt. Das als S-1 be-

zeichnete Muster verfügt über ei-

nen röhrenförmigen, langgestreck-

ten Rumpf. -Einen ersten Kunden

habe man auch schon mit dem

koreanischen Hubschrauberbetrei-

reiber Moviation, der 20 Flugzeuge

des Typs S-1 bestellt habe (MoU).

Mit der am 10. März unterschrie-

benen Vorbestellung erklärte man

sich auch bereit, das eVTOL-Mus-

ter S-1 auf dessen drei infrage

kommende Hauptstrecken zu prü-

fen. Dazu gehören der Jamsil He-

liport (betrieben von Moviation)

zum Flughafen Incheon, der vom

Finanzviertel Yeouido zum Flug-

hafen Incheon und der Jamsil He-

liport nach Sejong City, der geplan-

ten koreanischen Verwaltungs-

hauptstadt.

Die Betriebskosten sinken durch

höhere Passagierzahlen

Moviation-CEO Min Shin bezeich-

nete den S-1 als bahnbrechende

Neuerung und sagte, der eVTOL

stehe im Einklang mit Südkoreas

Plänen, den Übergang zur urbanen

Luftmobilität zu beschleunigen.

„Die größere Kapazität und die nie-

drigeren Betriebskosten pro Pas-

sagier im Vergleich zu Hubschrau-

bern und kleineren eVTOLs ma-

chen es ideal für stark nachgefrag-

te Strecken wie Jamsil nach Inche-

on“, sagte er.

Dichte Besiedlungen fordern

nach urbaner Luftmobilität

Südkorea bietet mit seinen dichten

städtischen Gebieten und der star-

ken staatlichen Förderung der ur-

banen Luftmobilität hervorragende

Chancen für den eVTOL-Betrieb.

„Wir freuen uns sehr über die Part-

nerschaft mit Moviation, um effi-

ziente, skalierbare eVTOL-Dienste

nach Südkorea zu bringen“, sagte

Furqan, CEO von Sora Aviation.

„Die S-1 ist nicht nur auf Effizienz

ausgelegt, sondern soll auch dafür

sorgen, dass urbane Luftmobilität

wirklich gleichzeitig für mehr

Menschen zugänglich ist und dass

das nicht nur ein Luxusservice

bleibt.“

Bild: Sora Aviation

Bild: Sora Aviation

Ist Sora S-1 der wahre Airbus?

Er fügte hinzu, dass Moviations

Vorbestellung von 20 Flugzeugen

„die Nachfrage nach eVTOLs mit

höherer Kapazität unterstreicht, die

einen gleichberechtigten Zugang

zur Luftmobilität ermöglichen kön-

nen.“ Die Gründer Furqan und Mal-

colm waren zuvor als Experten für

fortschrittliche Luftmobilität beim

britischen GKN tätig. Schon 2018

entwickelten sie das Konzept eines

eVTOL-Busses – und verfolgen

diese Vision seitdem unermüdlich.

Sora Aviation zieht Know-how

aus US-Unternehmen

Das in Bristol ansässige Unterneh-

men Sora Aviation arbeitet mit dem

US-Unternehmen Continuum Dy-

namics Inc. (CDI) zusammen, um

die Flugdynamikmodellierung,

Aeromechanikanalyse und die

Entwicklung des Proprotors für den

30-sitzigen eVTOL S-1 voranzu-

treiben. CDI, ein führendes Unter-

nehmen auf dem Gebiet der Aero-

dynamik von Drehflüglern und

hochpräzisen Simulationen, verfügt

über jahrzehntelange Erfahrung in

der Unterstützung großer Luft- und

Raumfahrtprogramme.

Förderungen nach denen sich

andere Innovatoren sehnen

Furqan, CEO von Sora Aviation,

erklärte: „Die umfassende Expe-

rtise von CDI in der Kipprotordy-

namik stellt sicher, dass der S-1 für

reale Betriebsherausforderungen

ausgelegt ist – von reibungslosen

Übergangsphasen bis hin zur si-

cheren Bewältigung seltener, aber

kritischer Ausfallfälle.“ Diese Zu-

sammenarbeit wird durch Förder-

mittel von Innovate UK und der

britischen Regierung unterstützt

und stärkt Großbritanniens füh-

rende Position im Bereich nach-

haltiger Luftfahrttechnologien.

Vom 9. bis 12. April findet die 31. AERO in Friedrichshafen

am Bodensee statt. Zwei starke Elemente sind die e-flight-

expo und die Fachkonferenz und das Summit.

Foto: Messe-FN

Mit den neuesten Elektroflugzeug-Konstruktionen

Die AERO ist Vorreiter für die zukunftsweisende

Elektroluftfahrt

16.03.2025

Schweizer Hybrid-Viersitzer Smartflyer SFX1 fliegt

mit sparsamen UL-Motor

Die Basis des Hybrid-Antriebes für die Stemme S10 besteht

aus einem Zweizylinder V-Motor von Briggs & Stratton und

ist mit 5 l/h zufrieden

Foto: Messe-FN

Extremer Leichtflugbau und ein hocheffizienter Geiger-

E-Motor waren die Grundlage für den doppelsitzigen

Elektra-Trainer in der UL-Klasse

Urvater dieses Elektro-Dopelsitzers Alphafrog G1 war

die französische Sirroco, die in ihrer 120 kg-Klasse auch als

KIT-Flugzeug erhältlich sein wird

Foto: Pickan

Als doppelsitziger Trainer zunächst mit Kolbenmotor für

Kunstflug entwickelt, ist Integral E jetzt das elektrische

Folgemuster von Aura Aero aus Frankreich

Die e-Genius der Uni Stuttgart ist nicht nur imstande, weite

Strecken zu meistern, sondern sie bewährt sich auch als

Segelflugzeugschlepper

Cellsius, der Verein, der ETH-Zürich realisierte das E-Flug-

zeug von Sling Aircraft und arbeitet in einem Folgemuster

an einer Maschine mit Brennstoffzellen

Foto: Pimo

Foto: Elektra Solar

Foto: Alphafrog

Foto: AuraAero

Foto: Uni Stuttgart

Foto: Cellsius

Verheißungsvolle Ansätze CO2-

frei zu fliegen, kommen aus der

Allgemeinen Luftfahrt

Was man der Bahn zugutehalten

muss, ist die nahezu CO2-freie

Fortbewegungsart von A nach B.

Noch weit davon entfernt ist die

Luftfahrt mit ihren selbstgesteckten

Zielen, sich möglichst bald von fos-

silen Brennstoffen zu lösen. Doch

was die Allgemeine Luftfahrt be-

trifft, so ist man wie keine andere

Luftfahrtsparte bestrebt, erste

brauchbare Lösungsansätze zu

finden. Dafür steht die AERO! Der

Weg ist verheißungsvoll und heißt:

elektrisches Fliegen, und dem wid-

met sich erneut die e-expo-Halle

A7, an der Ostflanke des Messe-

geländes parallel zum Bodensee

Airport.

AERO unter Strom

Es wäre nicht Europas größte General Aviation Messe AERO, wenn

sie keine Neuheiten zu bieten hätte. Sie ist schlechthin das Schau-

fenster für alles was Flügel, Motoren und Rotoren hat. Genau zur

rechten Jahreszeit im Frühling, wenn auch Aufbruchstimmung in den

verstaubten Flugzeughallen herrscht und wenn das Wetter zu neuen

Nah- und Fernflügen reizt, richtet sich der Blick auf große und kleine

Flugmaschinen. Und wenn der Flug mit dem Business Jet oder

selbst mit der kleinen Zweimot zum Geschäftstermin wieder mehr

Lust verspüren lässt, anstatt zu stressgeladenen Bahnfahrten durch

die Lande mit dem ICE fahren zu müssen, finden sich die besten Ge-

legenheiten nach Neuem Ausschau zu halten. Das gilt gleichwohl für

jeden anderen Piloten, der auch nur zu seinem Freizeitvergnügen

fliegt.

Bedarfsgerechter Viersitzer

Smartflyer aus der Schweiz

Den Anfang dazu machten

Segelflugzeughersteller mit ihren

selbststartenden Motorseglern, de-

nen Motor-Experimentalflugzeuge

folgten und zuletzt Pipistrel mit

seinem Velis. Abgesehen mal von

anderen Einzelstücken. Ihnen fol-

gen jetzt unter anderem die ersten

Viersitzer wie der Smartflyer aus

der Schweiz oder die RX4 E aus

China. Die Schweizer bewegen

sich dabei noch auf vorsichtigem

Terrain, mit einer Hybridlösung auf

Basis eines Rotax-Kolbenmotors.

CEO und Gründer des Unterneh-

mens Rolf Stuber, ehemaliger

Swiss-Pilot, hat den Schwerpunkt

dabei von Anfang an auf eine freie

Sicht aus dem Cockpit gelegt, wäh-

rend sich der eigentliche Antrieb im

Heck befindet. Die Arbeit macht

das Hybridsystem im Bug, das 800

Kilometer Reichweite garantiert.

Doch konzeptionell haben die

Schweizer haben gleich weiterge-

dacht und sehen auch die Möglich-

keiten für reinem Batteriebetrieb

(wenn die mit entsprechenden

Leistungsdichte angeboten wer-

den) und auch den Brennstoffzel-

len-Betriebe vor.

Foto: Messe-FN

Foto: Smartflyer

Der chinesische Elektro-Viersitzer hat bereits auch eine

chinesische Zulassung

Mit modifizierten Stemme S10

will Klaus Ohlmann 2.000

Kilometer weit fliegen

Einen ähnlichen Weg hat Rekord-

pilot Klaus Ohlmann angestoßen,

der in Karl Pickan den Experten,

Besitzer der Firma Pimo, ebenfalls

für einen Hybridantrieb fand. Pick-

an sieht für Ohlmanns Stemme

S10 zunächst eine reine Batterie-

Variante mit einer 30 kWh Lithium-

Batterie vor, die über zwei redun-

dante Inverter - einen slowenisch-

en Emrax-Motor mit 75 kWh - an-

treibt. Dabei wird der Rotax 914-

Verbrenner durch den Elektromotor

ausgetauscht. In der Phase zwei

soll dann mittels Range-Extender

auf Basis eines Briggs & Stratton-

Motors die Reichweite auf über

2000 Kilometer erhöht werden. Der

liefert aus dem angeflanschten

kleinen Generator konstant Strom

an die Pufferbatterie. Mit 15 kW

könne man dann so bis zu 20

Stunden im Kraftflug fliegen und

das bei nur etwa 5 Liter Kraftstoff-

verbrauch pro Stunde. Dieser

smarte Verbrauch ist aber auch nur

dank des hochwertigen Flügels der

S10 umsetzbar. „Eine Neuzula-

ssung ist für das Flugzeug nicht

erforder-lich“, erklärte Pickan, „eine

STC ist rein zulassungsmäßig aus-

reichend“. Noch einfacher sähe es

mit dem Einbau in ein Ultraleicht-

flugzeug aus. Schlucken doch die

Verbrenner nicht selten je nach

Leistung bis zu 18 Liter/Stunde

und das heißt, nicht nur höhere

Treibstoffkosten, sondern auch

höhere Abflugmasse.

Foto: Lianing

Experimentalflugzeuge von

Studenten und deren

weiterführenden Ergebnisse

Rein experimentell beschäftigen

sich gleich mehrere Hochschulpro-

jekte in der „Innovationshalle“ mit

Brennstoffzellensystemen, es sind

die der ETH-Zürich mit Cellsius,

der Aero Delft und in Kooperation

die THWS mit Kasaero. Letztere

wollen den gemeinsam entwickel-

ten Wasserstoffantrieb auch für an-

dere Projekte auf den Markt anbie-

ten, da er auch skalierbar sei. Voll-

kommen autonom präsentieren

sich zum zweiten Mal die Chinesen

mit ihren Viersitzern RX4E, eines

dieser Exponate wird unter ande-

rem auch am 9.4.2025 wie auch

andere Elektroflugzeuge in die Luft

gehen. Und genau das ist neu!

Dass man in Zukunft den Elektro-

und Wasserstoffflugzeugen ein

extra Zeitfenster in weiser Voraus-

sicht schon ab diesem Jahr am

jeweils ersten Messenachmittag

einräumt, ist ein Zugeständnis an

Käufer und Flugenthusiasten, denn

weitere Zulassungen werden auch

in den kommenden Jahren erwar-

tet. So auch Aura Aero.

Sozusagen Stand an Stand liegt

das Duo Ohlmann/Pickan neben

der Spornradversion des doppel-

sitzigen UL-Doppelsitzers Elektra

Trainer. Nach Jahren der Entwick-

lung ist er jetzt zugelassen und

auch in der reinen Zweibeinversion

erhältlich. Erste Flugschulen wur-

den bereits durch eine Kleinserie

bedient. Allerdings kostet der Elek-

tra Trainer inzwischen auch um die

250.000 € voll ausgerüstet. Die UL-

Fliegerei war schon mal preis-

werter!

Universeller Doppelsitzer für

Verbrenner und Kolbenmotor

einsetzbar

Quereinsteiger ist Alphafrog, deren

Stammunternehmen sich seine

Brötchen eigentlich mit einem Soft-

ware-Unternehmen verdient. Das

Basismuster fliegt mit einem EOS

Quattro 30 HP Verbrenner, die

Elektroversion erhält einen Geiger-

Motor mit 20 kW (HPD20/40) was

mit einer Auflastung auf 300 kg

generell den Einstieg in die Elektro-

fliegerei ermöglicht. CEO Marko

Hirsch benennt für den als eG1

bezeichneten Einsitzer dabei einen

Kitpreis von zirka 50.000 Euro. Das

UL mit erweiterter Zulassung ge-

genüber dem alten Muster, das

Anfang der achtziger Jahre als

Sirocco in Frankreich entwickelt

wurde, hat so gut wie überhaupt

nichts mehr mit der heutigen eG1

zu tun. Hirsch hat jedoch noch

ehrgeizigere Ziele und das heißt, er

möchte einen Viersitzer entwick-

eln, der ein ähnliches Antriebssys-

tem wie der e-Genius und der

Smartflyer es besitzen, haben soll.

Sein eG4-Projekt hat dieselben

Ansätze und wird ebenfalls auf

Basis eines Rotax–Verbrenners

entwickelt. Daran wird bereits

gearbeitet.

Aura Aero, der neue große

Player aus Frankreich

Denn mit großen Schritten beweg-

te sich das französische Unterneh-

men Aura Aero in den Markt. Inte-

gral E wird gleich in zwei Version-

en, so auch in der Kolbenmotor-

version präsentiert, doch man wird

auch einen ersten Rumpfspant des

mehrmotorigen Elektroflugzeug

ERA als 19-Sitzer zeigen. Damit ist

auch vorgezeichnet, dass in der

Halle A7 durchaus größere Flug-

zeuge, solange sie noch reinpas-

sen, dort zu sehen sein werden.

Mit von der Partie zugleich auch

erneut wieder das allseits kompe-

tente DLR mit den Vertretungen

verschiedener seiner Institute.

Zweitägiges Fachsymposium

Weitere große und kleine Hersteller

von Elektromotoren, Generatoren,

Brennstoffzellensystemen und Be-

ratungsunternehmen ergänzen die

Angebote der Flugzeughersteller-

und Ausrüster aus Australien und

primär aus europäischen Ländern.

Das DLR ist zugleich auch die Ver-

bindung zu dem einen Stock höher

gelegenen Vortragsraum, wo schon

einen Tag vor Messebeginn das

zweitägige Symposium „Hydrogen

+ Battery Summit“ mit hochgradi-

gen Referenten aus der ganzen

Welt von Australien über ganz Eu-

ropa und Nordamerika startet. Und

danach seine Fortführung im Ne-

benraum mit Flugplatzexperten

über Infrastrukturen berät, wie

schon heute Elektroflugzeuge elek-

trisch oder auch in Zukunft mit

Wasserstoff betankt werden kön-

nen.

In 12 Hallen über 700 Aussteller

Weit mehr als 700 Aussteller sind

dieses Jahr für Europas größte

General Aviation Messe gemeldet.

In der Masse sind Segel- und Ul-

traleichtflugzeuge, Motorsegler,

Drohnen, Hubschrauber, ein- und

zweimotorige Motormaschinen

sowie Business Aircrafts in insge-

samt 12 Hallen untergebracht. Der

sogenannte AERO Business Avi-

ation Show Hub welcher die Hallen

A2, A3 sowie das Business Avi-

ation Static Display mit dem neu

geschaffenen Business Aviation

Dome beinhaltet, präsentiert so

viele Geschäftsreiseflugzeuge wie

noch nie in der Geschichte der

Messe und bietet im neuen Dome

sozusagen auch Begegnungsstät-

te für den VIP-Bereich. Projekt-

leiter der AERO, Tobias Bretzel,

zeigt sich mit dieser Erweiterung

zufrieden: Wir freuen uns sehr

über das Wachstum in dieser so

innovative Branche und die An-

knüpfungspunkte der Business

Aviation an die anderen Themen

und Be-reiche der AERO wie z.B.

bei Zu-lieferern von Avionik- und

Cock-pitsystemen und dem für die

Luft-fahrt so wichtigen Thema von

nachhaltigen Konzepten. Das The-

ma Nachhaltigkeit ist bei der AERO

tief verwurzelt, denn Ökologie und

Ökonomie gehen Hand in Hand.

Der Flottenverbrauch der Flugzeu-

ge liegt heute deutlich niedriger als

noch vor einem Jahrzehnt. Treib-

stoff, den man durch effizientere

Betriebsabläufe oder höhere aero-

dynamische Effizienz einsparen

kann, muss man auch nicht kau-

fen. Wir freuen uns sehr, mit der

AERO 2025 wieder einen Beitrag

zur Entwicklung der grünen Luft-

fahrt zu leisten.“

Elektrisches Fliegen - die Zukunftsperspektive

Electric Flight

Frühzeitige Böenerkennung